POINT DE VUE / Des arbres tombent un peu partout depuis un moment. Les arbres seraient-ils devenus des obstacles à nos projets?

D’abord une anecdote. En 2016, à Laval, j’assistais à la Conférence canadienne sur la forêt urbaine. Dans un échange privé, la conférencière résuma la situation ainsi: «Vous savez, en matière de plaintes à la Ville de Québec, le conflit oppose le plus souvent l’arbre et la voiture. Si les citoyens se plaignent des arbres, des branches, de l’espace perdu pour le stationnement ou refusent que des arbres soient plantés chez eux, c’est parce qu’ils songent à leur voiture.» Je n’avais pas imaginé, je l’avoue, toutes les implications de ce constat. C’était avant de déménager à Québec…

À l’instar de l’érosion progressive du Boisé de Rochebelle pour agrandir un stationnement, les trois cas de figure qui suivent me paraissent illustrer un seul et même problème : nous ne comptons pas sur les arbres existants, mais les considérons encore comme des obstacles à nos projets. Autrement dit, nous ne cohabitons pas avec nos arbres. Si l’abattage récent à la falaise du Cap-Blanc à Sillery se prévalait d’un motif technique, l’intervention, en plaçant les citoyens devant le fait accompli, ne semble pas avoir obtenu l’acceptabilité sociale attendue.

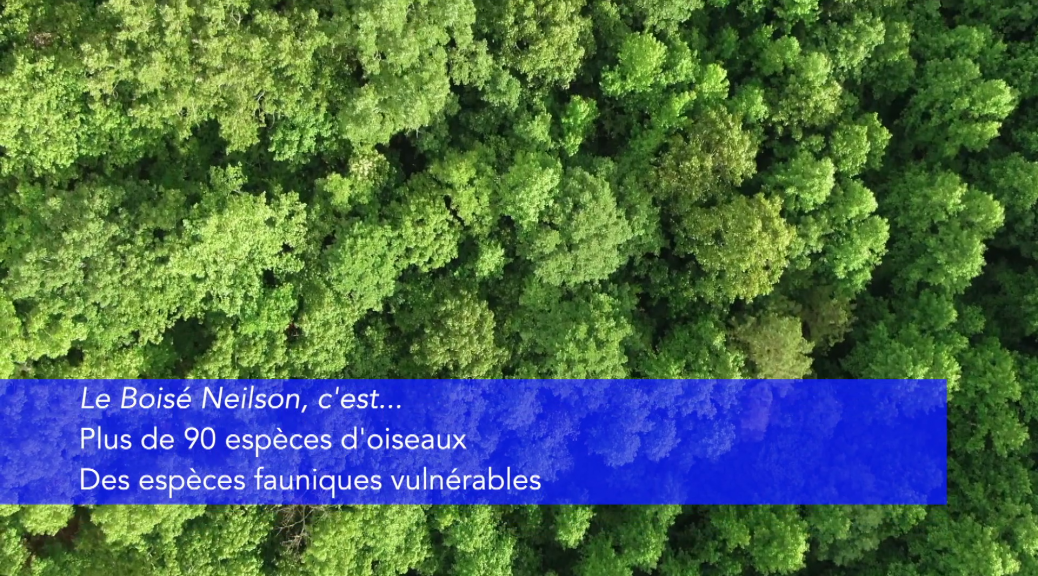

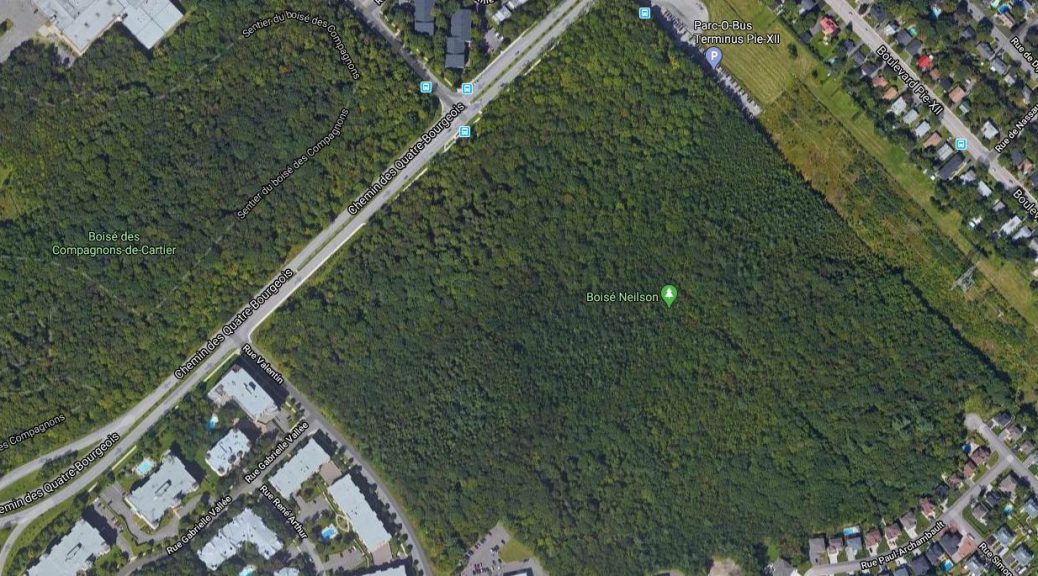

Aux Jardins du Corps-de-Garde, dans le Vieux-Québec, des arbres sains et appréciés furent abattus malgré l’opposition exprimée par les citoyens. Pourquoi? Pour y aménager un parc! Nous ne devrions jamais en arriver là. Et il y a pire! En marge du boul. René-Lévesque, dans les quartiers centraux, on abattra des centaines d’arbres dont plusieurs sont majestueux et irremplaçables. Pourquoi? Pour faire place aux voitures dans l’emprise du futur tramway. En planifiant cet abattage massif contre la volonté citoyenne et au bénéfice des voitures, nous faisons fi de nos intérêts à long terme. Enfin, au boisé Neilson, à la Pointe-de-Sainte-Foy, la réglementation projette le développement (et la destruction) de la plus grande partie d’un milieu naturel à haute valeur écologique pour prolonger une avenue et agrandir un quartier. Ainsi s’effacera le dernier espace sauvage de la Haute-ville, emportant, par l’effet de bordure, ses milieux humides et sa remarquable biodiversité. Pourtant, les îlots forestiers centenaires et bicentenaires qui s’y trouvent ne sont pas des obstacles à la densification, mais le lieu d’un écosystème forestier exceptionnel. Ne faudrait-il pas questionner, tant qu’à y être, la coupe d’arbres remarquables à chaque nouvelle construction autorisée sur le chemin Saint-Louis? Comment en sommes-nous arrivés à délivrer des permis d’abattage d’arbres patrimoniaux afin de permettre la construction d’un deuxième garage? Pauvre chemin du Roy!

Si nous comprenons bien la logique du développement, nous comprenons encore assez mal le développement de la vie sur Terre et les enjeux environnementaux. En fait, les arbres et les boisés sont des partenaires indispensables à l’humanité. Les services qu’ils nous rendent sont plus nombreux que les inconvénients de leur présence. Les arbres filtrent les polluants, captent du CO2 et rafraîchissent l’air ambiant. Partout, ils hébergent la vie et embellissent les lieux. Les arbres sont de précieux remparts contre les îlots de chaleur et les canicules et vont de pair avec la qualité de vie en milieu urbain en réduisant les coûts en santé publique. Aucun citoyen, s’il a le choix, n’optera pour un quartier qui affiche 11 % de canopée par rapport à un autre qui en a 35 %. Mais rien n’y fait: on justifie encore l’abattage là où il reste des arbres. Des personnes, par ailleurs bien intentionnées, affirmaient encore: «Nous ne pouvons pas arrêter le développement, pas plus que nous ne pouvons arrêter la coupe des arbres.» Ce point de vue illustre à quel point il est difficile de concilier les intérêts collectifs avec les intérêts spécifiques de promoteurs ou de particuliers. Face aux changements climatiques, les villes doivent accroître leur résilience et les arbres sont des alliés de premier plan. Notre vision de l’aménagement urbain doit désormais intégrer le patrimoine commun que sont nos arbres.

Cela dit, la Ville de Québec a un plan de foresterie urbaine et aspire à la plantation de 100 000 arbres d’ici 2027. Il faut s’en réjouir. Toutefois, si ses efforts pour compenser la perte projetée des frênes en proie à l’agrile sont notables, ils ne permettront pas de compenser les coupes faites au nom du développement selon la logique d’une autre époque. Si l’on devait juger de la maturité d’une société à la manière dont elle traite ses arbres, je ne crois pas que les vivants qui embellissent notre ville nous remercieraient du peu de considération que nous leur accordons. Ce qui sera une évidence dans 10 ans ne l’est pas encore, certes, mais je ne suis pas prêt à vous accorder que les arbres sont des obstacles, et cela même si je dois m’adapter à ma nouvelle ville. Je propose que la forêt urbaine devienne un enjeu électoral en 2021!

Les personnes et collectifs suivants ont tenu à cosigner cette lettre:

- Florian Burkhard, Regroupement de défense des boisés de l’agglomération de Québec

- Nicholas Lescarbeau, Les Amis des Jardins du Corps-de-Garde

- Gaétan Paquet, citoyen de Saint-Augustin-de-Desmaures

- Simon Parent, Québec, Ville résiliente

- Vicki Plourde, citoyenne de Québec

- Valérie Poirier, citoyenne de Québec

- Michel Richard, Collectif La ville que nous voulons

- Alexandra Tremblay, citoyenne de Québec

Découvrez le nouveau site Les amis du boisé Neilson